Accueil > Le patrimoine rural - Boîte à outils > Les églises

|

L’église témoigne de la ferveur religieuse existant autrefois dans nos campagnes. Aujourd'hui, elle se vide progressivement, ses portes sont de plus en plus souvent fermées et rien ne laisse supposer une tendance inverse pour les années à venir.

Et pourtant, l’église reste l’âme du village et le témoin d’une vie. Les villageois y sont attachés. Sa présence constitue un repère visuel dans le paysage et structure le village. Cependant, pour que l’église reste au milieu du village, une désaffectation (partielle ou totale) est parfois nécessaire pour permettre une réaffectation de l’édifice. Pour mener à bien cette opération, il peut être utile de s'informer préalablement sur le fonctionnement d'une église et sur les éléments constitutifs à prendre en compte dans un projet de réaffectation. ► Les éléments constitutifs d'une église

Dans l’optique d’une future réaffectation, il est important que certains éléments constitutifs de la typologie « église » soient pris en compte.

A distance, la silhouette paysagère d’un village est marquée par l’église et son clocher, généralement surmonté d’une flèche terminée par une croix ou un coq servant de girouette. Au cœur du village, l’église apparaît généralement comme point central vers lequel tout converge. Un cimetière, un enclos ou un parvis peut l’accompagner et participer à sa mise en scène. L'église se distingue également des constructions traditionnelles par la qualité de sa composition architecturale (matériaux, appareillage, ouvertures, style et ornements). Chaque église se caractérise par son volume (l'extérieur) et son plan (l'intérieur). Ceux d’une église rurale sont généralement simples. Il existe différents types d'églises :

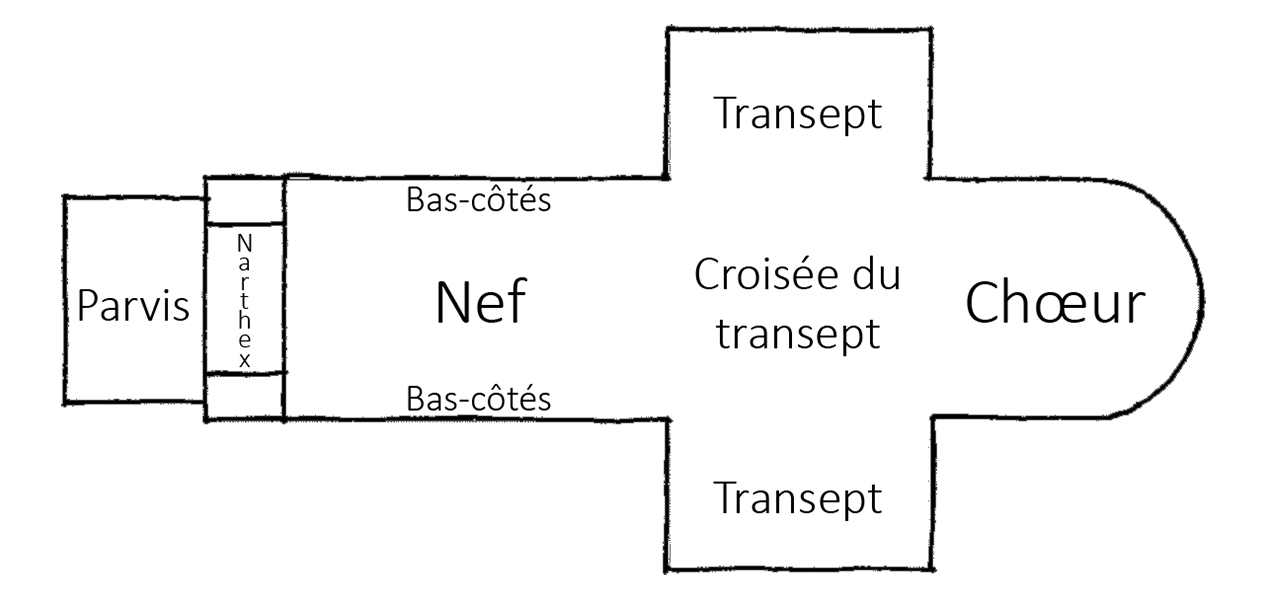

Le plan d’une église rurale s’organise autour de deux espaces principaux : la nef (parfois accompagnée de bas-côtés) où se rassemblent les fidèles et le chœur, réservé à l’officiant.

Selon la taille de l’église d’autres espaces peuvent être ajoutés comme : les bas-côtés, le transept, le narthex, le déambulatoire, la sacristie… Le projet de réaffectation tiendra compte de tous ces éléments en vue de leur maintien. Si tous ne peuvent être préservés, un effort sera fait pour les attributs qui permettent au plus grand nombre de continuer à identifier le bâtiment comme un (ancien) élément de culte. ► Qui est propriétaire d'une église ?

Les églises utilisées comme lieu de culte officiel sont la propriété soit de la commune soit de la fabrique d’église (établissement public chargé de la gestion des biens d'une communauté religieuse locale).

Si l'église est désaffectée, la commune ou la fabrique d'église reste propriétaire de l'édifice et peut décider de sa destination future (en général, la nouvelle affectation est concertée et tient compte de la destination originelle du bâtiment). Elles peuvent également vendre le bâtiment à une tierce personne qui choisira le type de réaffectation qui lui convient. ► Des idées avant de désaffecter puis réaffecter une église

L'église du village n'est plus que rarement occupée ?

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour continuer à la faire vivre… ► Une ouverture au public

Pour qu'une église continue d'exister, elle devrait être ouverte au public en dehors des offices mais, pour des raisons sécuritaires, ce n'est plus souvent le cas. Diverses possibilités existent : intégrer le réseau « Eglises ouvertes asbl », surveiller les lieux de manière physique et ponctuelle (sacristain, étudiant, personne en réinsertion) ou virtuelle (placement d'un système vidéo surveillance). ► Une utilisation multifonctionnelle

Lorsque l'église est moins utilisée ou qu'elle est devenue trop grande pour la communauté des fidèles, des usages peuvent être recherchés en dehors du culte, tout en veillant à respecter celui-ci. On peut parler de destinations secondaires dont la répartition se fait :

► Une utilisation partagée avec d'autres communautés religieuses

Si elles n’ont pas de lieu de culte approprié, d'autres communautés chrétiennes (catholiques orthodoxes, protestants) ou catholiques d’origines étrangères peuvent utiliser le bâtiment pour leurs propres activités liturgiques ou pastorales. ► Une utilisation pastorale spécifique

L'église peut être plus particulièrement affectée à la célébration de baptêmes, de mariages, à la liturgie des funérailles ou encore à l'organisation d'activités de catéchisme, de temps de prières… Toutefois, cette utilisation est davantage adaptée au milieu urbain où les églises sont beaucoup plus nombreuses. Quel que soit le type d’utilisation (sauf désaffectation partielle), une convention d’utilisation doit être signée entre les utilisateurs et la Fabrique d’église. ► La désaffectation d'une église

La désaffectation est une démarche consistant à supprimer l’affectation comme lieu de culte. En général, trois raisons conduisent à la désaffectation d'une église :

► La désaffectation : étapes à suivre

Pour désaffecter un lieu de culte, l’Église (étapes 01, 02, 03 et 07) et le Gouvernement Wallon (étapes 04, 05 et 06) interviennent dans la procédure. Une fois que l’évêché dont dépend le lieu de culte a rendu son avis, c’est le Gouvernement wallon qui entre en scène en vertu du décret du 18 mai 2017 et de son arrêté d’exécution du 25 janvier 2018. Enfin, l’évêché clôture la procédure par un décret épiscopal.

► Quelle destinée pour le mobilier d'une église désaffectée ?

Lorsqu'une église est ou va être désaffectée, la question du devenir de son mobilier doit être posée. Celui-ci est généralement composé de pièces telles que : sculpture, peinture, meubles et vêtements liturgiques, orfèvrerie, vitraux, mobilier funéraire… Participant à l’identité des lieux, tous ces éléments sont normalement consignés dans l’inventaire du patrimoine mobilier de l’église (voir étape 03 ci-dessus). Attention, certains objets peuvent appartenir à des personnes privées ou à une autre fabrique d’église et avoir été mis en dépôt dans l’église aujourd'hui désaffectée. Si l'inventaire du mobilier n'a pas encore été réalisé lorsqu'un projet de désaffectation est proposé, il est important de s'y atteler. Le travail peut être réalisé parallèlement aux différentes étapes de la désaffectation. Il est à noter que l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) dispose du Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique reprenant l'ensemble du patrimoine mobilier des églises de Belgique. Datant de 1967, cette publication constitue une base de travail. Le CIPAR (Centre interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux) a pour mission d'encadrer les fabriques d'église en ce domaine. D'une manière générale, le mobilier n’est jamais aussi bien conservé que lorsqu'il reste dans le contexte pour lequel il a été créé, d’autant plus pour le mobilier d’intérêt patrimonial. Néanmoins, il nécessite protection, entretien voire restauration. Si l'église est totalement désaffectée et ne propose pas un usage muséal, il est recommandé de déplacer dans un autre lieu, les autels, chaires, images sacrées (sculptures, tableaux…) ainsi que tout objet sacré dont la présence peut être inadaptée. Quand l’objet est retiré de son contexte, plusieurs destinations peuvent être envisagées :

Le mobilier fait partie des biens de l’église. Sa vente doit être évitée à tout prix. Néanmoins, si aucune autre solution n’est possible, une autorisation épiscopale et civile est obligatoire pour toute transaction de ce type. Cette autorisation est aussi nécessaire pour tout déplacement d’objets. Si malgré tout l'église désaffectée est vendue avec son contenu, celui-ci appartient à l’acquéreur qui en fera souvent ce que bon lui semble… ► La réaffectation d'une église

La réaffectation consiste à donner une nouvelle fonction à un bâtiment car celui-ci ne répond plus à sa fonction traditionnelle ou n’est plus utilisé tel quel. Trouver une nouvelle vocation apparaît souvent comme le meilleur moyen d’assurer la conservation d'un bâtiment. La réaffectation d'une église est parfois difficilement envisageable notamment lorsque le bâtiment est imposant.

► Comment développer un projet de réaffectation ?

Quel que soit le projet, une évaluation complète du bien est indispensable : quel est son état de conservation ? Quels sont les travaux à réaliser en matière de conservation/restauration ? Quels sont les qualités et les attraits de l’édifice ? ... ? Un inventaire des besoins des villageois doit être mené afin d’envisager une adéquation entre bâtiment, projet, besoins et demandes des habitants. Si cet inventaire est réalisé avant la désaffectation de l’édifice, il indiquera si cet acte juridique permettra ou non d’y répondre. Quelle que soit la définition du programme de réaffectation, celui-ci doit être en lien avec le contexte social, culturel, environnemental, paysager et économique des lieux. Le processus de participation citoyenne largement utilisé dans les opérations de développement rural peut être envisagé pour la concrétisation de ce type de projet. Il permettra de donner la parole aux habitants tout en les mobilisant. La concertation et la réflexion donneront lieu à une vision globale incorporant préoccupations et points de vue divers. ► Quelles réaffectations peuvent être envisagées en milieu rural ?

Etant donné le volume disponible (petits ou grands espaces) et la symbolique des lieux, l'église se transforme souvent en salle de spectacle, d’exposition, en bibliothèque ou encore en musée. Mais, vu l’évolution des modes de vie et les enjeux du développement durable, des solutions plus atypiques peuvent aussi être proposées. Une maison de village ou multi-services, une plateforme de télétravail, un tiers-lieu, un espace public numérique, une halte-garderie, un lieu d’accueil extrascolaire, un atelier pour artistes et/ou artisans, un logement… sont autant d’exemples permettant de répondre à des problématiques rurales telles que la mobilité, l’accès au logement, à l’emploi ou encore aux services. Dans tous les cas, il faut privilégier le programme de réaffectation qui préservera et valorisera au mieux les caractères de l’édifice et notamment l’écriture stylistique du monument, l’ampleur de l’espace intérieur, sa luminosité, les éléments architectoniques, le dallage… Pour que la solution choisie puisse durer, il est parfois utile de rapprocher ou combiner plusieurs utilisations. Une utilisation multifonctionnelle avec répartition dans le temps peut être envisagée. Lorsque la désaffectation n’est que partielle, l’occupation peut être partagée entre différents usagers. L’espace est alors divisé et remodelé de manière à accueillir à la fois le culte et toute autre activité préalablement définie dans le respect de celui-ci et des personnes qui le pratiquent. Ces activités seront plus généralement d’ordre culturel et/ou touristique. Lorsque le choix de la réaffectation est arrêté, il est capital d’élaborer un montage technique et financier afin de déterminer la faisabilité du programme. ► Quels seront les différents éléments à prendre en compte lors de la nouvelle affectation ?

Le mobilier d'église Le mobilier d’église peut être varié (v. désaffectation), être intégré au bâtiment comme les vitraux, le mobilier funéraire… ou détaché de celui-ci comme les autels, les bancs, les tableaux…. Quelle que soit sa place, il nécessite une attention particulière lors de tout projet de réaffectation. Certains éléments seront conservés voire utilisés au maximum. Lorsque l’usage est partagé, un espace de conservation peut être imaginé pour maintenir le maximum d’éléments. Dans le cas d’une réaffectation culturelle, les anciens bancs par exemple, pourront être placés le long des murs afin de dégager l’espace et offrir également un lieu de repos aux visiteurs. Quant aux dalles funéraires, le projet de réaffectation et les travaux qui en découleront devront en tenir compte et les conserver de préférence in situ. Une attention particulière doit donc être portée au dallage de sol qui, s’il est de qualité, sera préservé en tout ou en partie (ce qui conditionne également le choix le plus adéquat pour le type de chauffage à installer). Les installations techniques En fonction du choix opéré, les besoins pourront être différents. Selon l’usage, des obligations en matière d’éclairage, de climatisation et d’acoustique, de sécurisation, de réglementations liées à l’accessibilité ou aux normes incendies… devront être prises en compte. A cela s’ajouteront les sanitaires, les vestiaires et les éventuels locaux techniques. Ces différents espaces pourront prendre place dans une partie de l’édifice (ancienne sacristie par exemple) ou dans un volume annexe affichant un caractère contemporain. Une approché acoustique spécifique est nécessaire selon l’usage qui sera fait de l’église car les hauts plafonds, les voûtes, les vitraux créent très vite de grands effets de résonance qui ne sont probablement plus adaptés à la nouvelle utilisation. Le défi est de réduire la réverbération tout en préservant les avantages d’une belle caisse de résonance. La mise en place de matériaux absorbants (panneaux muraux, écran, enduit…) aux endroits judicieux améliora sans aucun doute l’acoustique des lieux. La performance énergétique du bâtiment ne devra pas être oubliée dans le projet. Faire appel à des spécialistes devrait permettre de trouver l’adéquation entre le caractère patrimonial de l’édifice et les techniques à privilégier. ► Comment trouver les fonds nécessaires ?

Pour toute église désaffectée (en tout ou en partie), la recherche de subsides est indispensable. Si le bâtiment est classé, un subside pourra être demandé auprès de l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) pour la conservation, la restauration et la réaffectation des parties protégées de l’édifice. Si l’église n’est pas désaffectée intégralement, la Direction des Pouvoirs locaux peut intervenir pour les travaux liés aux parties de l’édifice toujours liées au culte. Si l’église est désaffectée et non classée, d’autres pistes de subventionnement (développement rural, crowdfunding...) doivent être recherchées et ce, en fonction du projet de réaffectation envisagé. ► Et si l'église désaffectée devenait une propriété privée ? Lorsque l'église est achetée par un propriétaire privé, sa réaffectation est souvent plus délicate.

|

Fiche détaillée à télécharger

Les églises Des bonnes pratiques Des églises réaffectées Voir aussi Les inventaires Les chemins et sentiers Les murs en pierre sèche Le patrimoine industriel Le patrimoine funéraire Les arbres et haies remarquables Le patrimoine commémoratif La signalétique touristique et patrimoniale Le petit patrimoine populaire Vertical Divider

|