Accueil > Le cadre de vie - Boîte à outils > Comprendre le passé

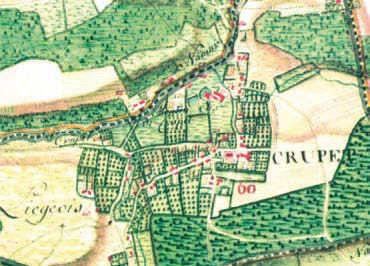

Comprendre le passé pour mieux guider l'avenirLes traces historiques d’un territoire reflètent la manière dont l’homme, guidé par son bon sens, ses croyances et les évolutions techniques, a tenté de répondre à ses besoins en les adaptant aux contraintes. Quand le fil de l’histoire est toujours lisible sur le territoire, celui-ci est souvent plus harmonieux.

L'organisation de la vie communautaire et agricole a influencé la configuration urbanistique des lieux.

▼ De la création du village à son organisation...

► A l'origine

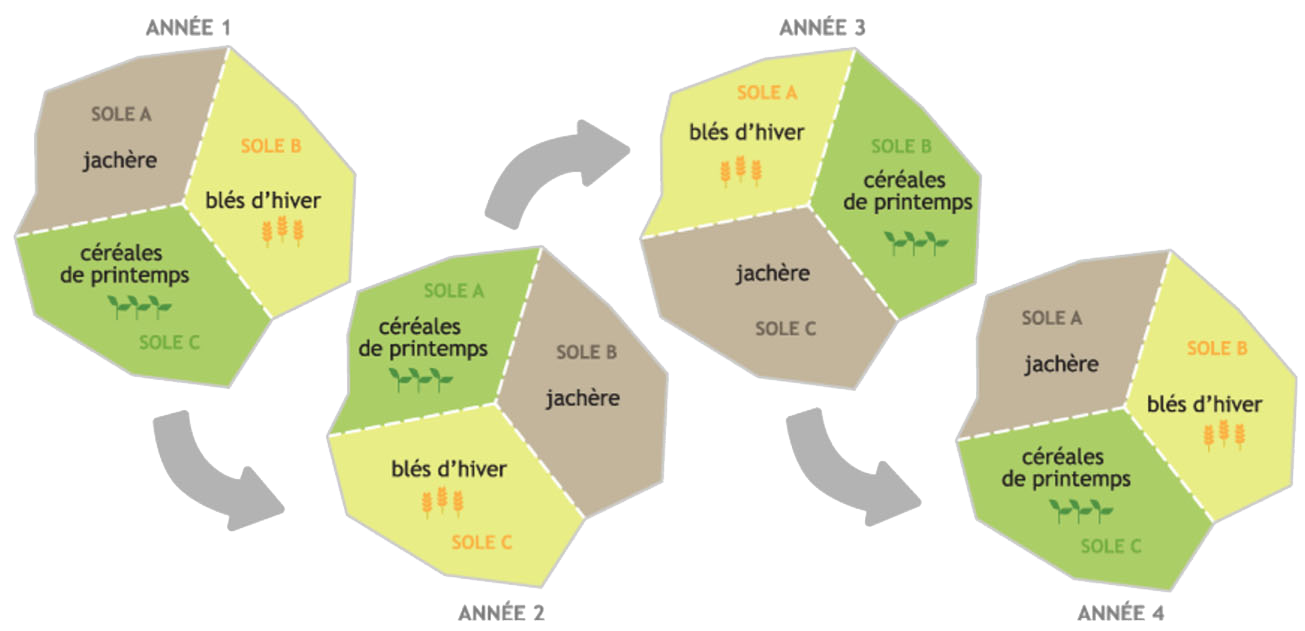

Les premières communautés rurales sont itinérantes. Elles s’établissent à proximité des terres qu’elles exploitent. Lorsque les sols perdent de leur rentabilité, la communauté s’active à défricher de nouvelles terres. Les cabanes sont alors démontées et remontées à proximité de celles-ci. Aux 7ème-8ème siècles, les communautés se sédentarisent et assurent leur subsistance grâce à des progrès tels que la charrue et l’assolement triennal. L'assolement triennal

Dans l’assolement triennal, les terres sont divisées en trois soles. Chaque famille dispose de champs sur chacune d'elles avec obligation de respecter l'ordre des cultures et de faire une rotation annuelle de celles-ci (une année consacrée aux céréales d'hiver, une autre aux céréales de printemps, la dernière au repos - jachère - et à la pâture du bétail) afin de garder une production constante. Pour maintenir la fertilité des sols, il faut aussi associer élevage et culture. Deux techniques combinées vont en découler :

► Les premiers villages

Au moment de la création des premiers villages, les paysans ont peur de leurs morts qu’ils rejettent à l’extérieur de la communauté comme l’attestent les toponymes en lien avec la mort, généralement situés dans la campagne.

Erigée sur une hauteur ou à un endroit difficilement accessible, l’église peut aussi avoir un caractère défensif. En cas d’attaque, les paysans se réfugient dans la nef alors que le seigneur se réserve la tour. Le cimetière et son mur de clôture protègent les animaux. Sa situation au cœur du village permet également de contrôler les circulations.

Le passé éclaire l’avenir...

La protection des terres agricoles au service d’une agriculture durable est à la une des préoccupations. Tel un prolongement d’une lutte multiséculaire, cet enjeu s’inscrit aujourd’hui pleinement dans la nécessaire maîtrise de l’artificialisation des sols. ▼ De l'implantation du village au développement de son finage...

Pour qu’un village s’implante et se développe dans un lieu donné, plusieurs conditions doivent être réunies.

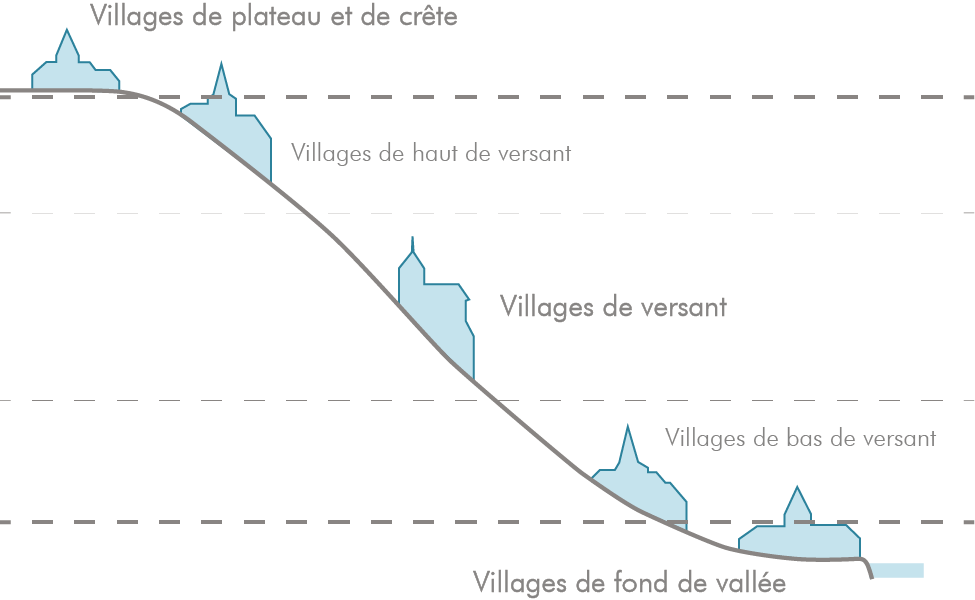

► L’orientation et l’adaptation au relief

La plupart des noyaux villageois se positionnent sur le versant de la vallée le mieux exposé au soleil (l’adret). En évitant le fond de vallée, le village est protégé des aléas d’inondations. Situé en contrebas de la ligne de crête, il est préservé des vents froids du nord. Certaines contraintes (versant trop abrupt, emplacement des bonnes terres…) ont pu entraîner une implantation sur le versant nord (ubac). Généralement, ces villages se sont moins développés. ► L’accès à l’eau

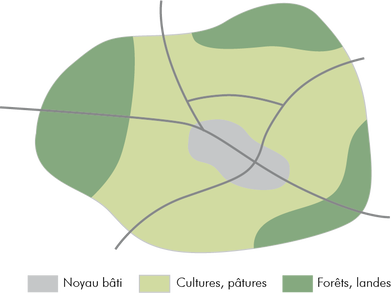

Le village s’est généralement implanté là où il pouvait bénéficier d’un accès à l’eau (rivière, ruisseau, sources) tout en évitant les zones inondables et les fonds de vallées trop humides. La localisation des abreuvoirs, pompes, fontaines indique l’emplacement de la ligne de sources qui apparaît à la limite de deux roches différentes, là où l’eau peut s’infiltrer. ► La localisation des bonnes terres

Pour subvenir aux besoins de la communauté villageoise, le paysan a besoin de trois terroirs :

Le passé éclaire l’avenir... Si le développement des villages se fonde, depuis plusieurs décennies déjà, sur bien d’autres fonctions que l’agriculture, la prise en compte du relief et de l’orientation, la valorisation et l’assainissement des éléments liés à l’eau, la localisation des zones inondables et la protection des bonnes terres sont (re)devenus des incontournables d’un urbanisme bioclimatique à la base de tout écoquartier qui se respecte… ▼ Des voies agricoles aux différents types de voies de communication de nos campagnes...

Les routes et chemins permettaient au paysan de relier les différents terroirs dont il avait besoin pour assurer sa subsistance. Il existait deux types de voies :

D’autres voies de communications se créent au fil du temps dans nos campagnes :

Leur développement périclite avec l’arrivée du chemin de fer.

Le vicinal suit généralement les grands axes routiers sauf lorsque le relief est trop marqué. Le vicinal sera progressivement remplacé par les lignes de bus. Le passé éclaire l’avenir... Maintenir la sinuosité d’une voirie, réouvrir un ancien sentier, créer un cheminement en respectant les courbes de niveau, redonner une fonction collective à une ancienne gare… des projets aujourd’hui nombreux dans les opérations de développement rural qui permettent de se déplacer sans effacer le passé… Si la mobilité alternative à la voiture est plus que jamais à l’ordre du jour, la développer en s’appuyant sur les traces des déplacements historiques permet d’assurer l’efficacité du réseau de communication et de consolider les paysages… |

Autres outils pour le cadre de vie

Des questions d'observation Source Conférence de Dimitri Belayew (UNamur) : Comment les paysans d'hier ont façonné les paysages d'aujourd'hui ? Vertical Divider

|